※このお話はフィクションです。7月の誕生石ルビーとビアンカの様なキョウちゃんのお話。

***

「いつ籍入れる?」

付き合って8年、あれほど待ち遠しかったプロポーズは全く嬉しくなかった。

と言うか、あまりにも無感情すぎて危うく聞き流してしまうところだった。

「…ねー。」

こんな返事をしても、膝を突き合わせてきちんと話し合おうとしないのが彼だ。

ぬるくなった缶ビールを、私は飲み干すことなくシンクに捨てた。

360ml、208円。多分100円分は排水溝にだらしなく流れていった。

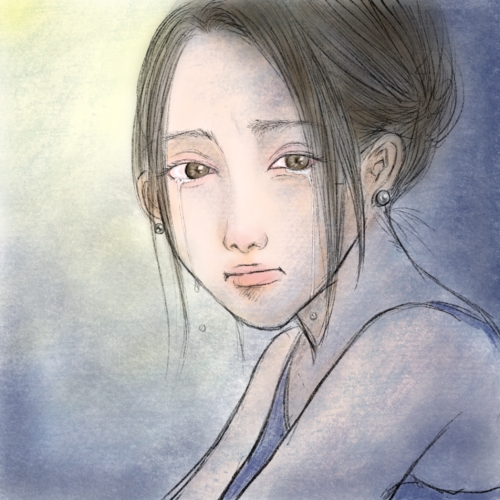

ルビーの男・マサト

1週間前、私は36歳の誕生日を迎えた。

7年間同棲した彼は、どこかの素敵なレストランを予約してくれるわけではなく、手料理をふるまってくれるわけでもなく。

仕事帰りに一緒にデパートに寄り「どれがいい?」と聞かれ私が値段を考慮しながら指さした小さな小さなホールケーキを買ってもらった。

食事はいつも通り私が作り、自分で作ったさえない料理と別に欲しくなかったホールケーキでお祝いをした。

キッチンで野菜を切って、炒め物をしている最中、彼はベッドの上でスマホのゲームをしていた。

私は、泣いていたかもしれない。

もう、今となっては何も思い出せないけれど。笑

35歳。高齢出産のボーダーラインだった。

まだ大丈夫だよと周りの友人は言うけれど。

私はきっと、もう子供を持てないだろう。そんな気がした。

別に子供は好きじゃなかった。だから持てない事は全然良かった。

それなのに、何が一体悲しかったのだろう?

野菜を切る手元には、心のどこかで期待して張り切ったネイルと右手の薬指につけたルビーのリングが淋しそうに良く映えていた。

私って可哀想だな、と最高に惨めな気分を味わいながらそれを見つめていた。

缶ビールを捨てながら、私は昔されたビアンカとフローラの話を思い出していた。

いつもゲームばかりしている彼に、ドラクエの話をされた時の事だ。

「俺、初めはフローラを選んだんだよ。」

「フローラって??ドラクエ、やったことない。」

「ドラクエはさ、男の人生そのものなんだよ。冒険し、仲間を増やし、結婚し、敵を倒して更に進んでいく。」

ゲームの話をする時は何故か熱く、上から目線で偉そうに語ってくるので少しイラっとする。

「結婚相手を選ぶ時にさ、ビアンカとフローラってキャラが出てくるの。」

なんだか、嫌な予感がした。うっすらとディスられる気がしたのだ。

「フローラの方がお嬢様で可愛くて、俺そっちを最初選んだんだけどさ。」

絶対何か悪いこと言おうとしてる。「それで?」

「フローラと結婚した後、ビアンカに会いに行くとさ。ビアンカは山奥の小屋で独りで暮らしてて、野菜とか作って細々暮らしてんの。」

やったことのないゲームなのに、なぜかその絵がはっきりと思い浮かんだ。

「それ見て本当に気の毒になってさ。で、2回目はビアンカを結婚相手に選んだわけ。」

目を、子供の様にキラキラさせながら更に続ける。

「で、その後やっぱりフローラと会う機会があるんだけどさ。フローラはちゃっかりイケメンで金持ちな男と結婚してて普通に幸せそうなわけ。

それで俺、なんかすっげーモヤモヤしたんだよな。せっかくやり直したのにーって。」

「はぁ。。そうなんだ。」洗濯物をたたみながら相槌を打つと、ケラケラと笑いながら「どっちかって言ったら、お前はビアンカキャラだよなww」とほざいた。

こんな人でも好きだったのは、顔が最高にタイプだったからだろうか?

***

普段、他人に愚痴を言ったりなんかしない私が、この日は違った。

ビールを7杯飲み、赤ワインのボトルを1本ほど開け、更に別のカクテルを頼んでいた。

吐きそうで最強に気持ち悪かったけれど、飲むのを止められなかった。

「ねぇ、ほんと、大丈夫?なんかあったの?」心配そうに優しく肩に触れたサキちゃんの手が、嬉しすぎて泣きそうになった。

誰もいなくなった火曜日の深夜2時半の薄暗いバー。

私は「悲しい。」と言った。と思う。

それから堰を切ったようにわぁっと他人が聞きたくないであろう彼氏との愚痴を吐きまくった。

マスターは気を使える人だったので、ジャスミンティーを静かに2人分置いた後いつの間にか閉店の看板を出し何か仕事のあるふりをして奥へ引っ込んでいった。

右手の薬指に付けたルビーのリングは、薄暗いオレンジ色のライトに照らされてまるで血の色の様に黒っぽく見えた。

ムーンストーンの女・サキ

サキちゃんは黙って話を聞いてくれて、会計を全部払ってくれた挙句(多分3万円以上)、酔っているし今日は何だか心配だからとホテルを取って送ってくれた。

タクシーで東京駅まで向かい降り立ったのは、一度も泊まった事がないようなとんでもなくいいホテルだった。

あまりにオシャレでゴージャス、エントランスで思わず酔いも冷めてしまうような高級ホテルだった。

「宝くじが当たったから、今日は贅沢しよう。」そう言ってにっこり微笑むサキちゃんを、本当に優しい良い子だなぁと思った。

彼女は若く賢く綺麗で、おまけにしっかり者だ。

だから当たり前だけれど、私なんかよりも全然高給取りなのだ。

宝くじだなんて、私が気を使わないように言っているだけのただの言い訳なのだと思う。

サキちゃんはこんな風に酔い潰れる事も、彼氏の事で泣くようなこともないんだろうなと思ったら、余計に自分が惨めな気がして涙が止まらなくなった。

きっとマサトも、サキちゃんみたいな、フローラみたいな、、儚くてか弱そうな女の子が好きなんだろうな。

私みたくジムで筋トレに励む女なんかじゃダメなんだ。

38階から見る東京の夜景はロマンチックすぎて、逆にどんどん色んなことを思い出してしまう。

「キョウちゃんは美人だし家事も出来るし、こんなこと言ったら失礼かもしれないけれど今の彼よりもいい人が絶対にいると思う。」

ありがとう、と言った後に、沢山の言葉を飲み込んだ。

今の彼よりもって、私もう36歳なんだよ?今からどうやって新しい人を見つけたら良いの?

また1から、出会うところから始めて、ともに時間を過ごし、プロポーズされるのを待つなんて気が遠くなる。

第一、もしも出会えなかったら?今までの苦労は?それから、それから。。。

こんなに高級なホテルに泊まれることなんて一生ないと思ったのに、堪能する事なく私はただただ爆睡してしまった。

***

何がこんなにも毎日悲しいのだろう?一体どうしたらこの感覚から抜け出せるのだろう?

数日後、深夜のファミレスで孤独と戦うようにスマホを握りしめ、私は今までの写真をスクロールしていた。

様々な想い出が凝縮されている小さな私の歴史書。

一生懸命考えた。初めてこんな、恋愛とか結婚とかそんなことを真剣に悩んで考えてみた。

でも、結果は初めから分かっていた事なのだ。見て見ぬふりをしていただけで初めから答えは出ていた。

“彼とは、合わない”

根本的に価値観とか感じ方とか、して欲しい事とか何もかもが合わない。

それでも好きと言ってくれて、まぁある程度の事は我慢出来て、それなりに楽しい時もある。決して悪い人ではない。

むしろ見た目はカッコイイし友達も多く人気者、自慢の彼氏だ。

でも、根本的に『合わない』のだ。

じっと、薬指に付けた着けたリングを見つめる。

このリングは、彼が初めて私に買ってくれたプレゼントだ。

あの時は、私さえ我慢すれば、言葉を飲み込めば幸せにやっていけると思っていた。

「誕生日プレゼント、何が欲しい?」

そんな事を聞くのではなく、私が何が欲しいのかをもっと真剣に悩んだり考えたりしてほしかった。

「指輪が欲しいな。」

28歳だった。だから、察してほしかった。

指輪という物体が欲しかったわけではない。指輪の、その先が欲しかったのだ。

30歳の節目の誕生日も、記念日も、彼はプロポーズしてくれなかった。

友人が次々と結婚し出産していく中、私は彼を急かすことなくイイ女を演じ続けた。

なぜ子供が欲しくないのにボーダーラインにこだわっていたのか。

何故この歳でプロポーズされなかった事が悲しいと感じてしまったのか。

理由は単純だった。

『ボーダーラインを自分で決められるチャンスを与えてもらえなかった』という惨めさなのだ。

家庭とか子供とかに私がそもそも興味がなかった事を彼は知っている。むしろ子供は欲しくないと強めに言っていた。

だからプロポーズも遅くていいやと思っているのだろう。

だけど、そういう事を私が本当はどう思っているのか気にして欲しかったのだ。

私がこう言ったからとか、言葉を単純に鵜呑みにするのではなく。

強がりを言っているだけではないのか?とか勘ぐって欲しかったのだ。

『女ってめんどくさいな。』そんな言葉が聞こえてきそうだけれど。

指輪が欲しい、と言ってから貰うのと、言う前に貰うのでは意味が全く違う。

私はきっと、自分で言う前に彼からプレゼントして欲しかったのだ。

***

悪気のない、価値観から来るすれ違いを我慢して飲み込むことは、ごく微量の痛みを常に味わっているような気がする。

靴の中に入った砂粒のようだ。

その砂粒をあまり気にせず歩ける人と、気になって仕方がないのでいちいち取り除いては歩く人。

そして、何度も砂粒が入る靴なんて煩わしい!と、思い切って他の靴を買って履く人。

いちいち取り除いて進む私は、きっと歩く速度も遅く地味に足も汚れて傷ついているのだろう。

どちらにも傾けない宙ぶらりんな私は…

指に光るルビーは、こんなに赤黒い色だったろうか?貰った時はもう少しピンク色だった気がしたのに。

そうだ。昔から私は、明るくて元気で、クヨクヨしない子だった。

7月のルビーの様な、ハツラツとした人だったはずだ。

こんな私は、私らしくない。本当の自分を押し殺して、この先のリスク回避の為に我慢ばかりする?

今から彼は、愛する私の為に変わってくれるだろうか?

「私は、ビアンカじゃない。」

ジムで鍛え上げた自分の肉体美を改めてスマホの画面で見た時、私ってまだまだ綺麗で若いなと思った。

***

爽やかな夏のある日、空には雲一つなかった。

遠くでセミが元気に鳴いている。

「あなたとは結婚したくないって思ったので、別れたいと思います。」真剣な話があると言っているのに、テレビは付けっぱなしだった。

「え…!?」この世の終わりの様な引きつり顔をして彼は固まっていた。

***

おしまい

***

コメント