※このお話はフィクションです。残酷なシーンやグロテスクなシーンがあります。苦手な方はご注意ください。

救えたかもしれないと思いつつ、やはり絶対に無理だった気もする後悔のお話。

***

毎日死にたいと言っていたリョカピが、まさか本当死んでしまうなんて夢にも思っていなかった。

『死にたいって言っている奴に限って絶対死なないよねww』なんて他の友達と笑っていた2日後に、リョカピは本当に死んでしまった。

初めて、死体を見た。

それはまるで夕方の影の様に薄く一瞬だったはずなのに、激しく鮮明に、一生脳裏に焼き付いてしまうものだった。

リョカピが亡くなる前の夜、突然ラインで『一生のお願いがあるの。明日の朝、飼っている小鳥にご飯あげて欲しいの。私多分いないから。鍵はポストに入ってるから』とメッセージが来た。

正直なんで私がペットのご飯の為にわざわざリョカピの家に行かないといけないんだよと思ったが、自宅から歩いて5分程度の所に住んでいる彼女の家に行くのはそこまで面倒でもなかった。

ポストのロックナンバーを知っているくらい、私達は仲が良かったのだ。

___少し前までは。

『旅行?前に小鳥って食いだめできないから1日餌あげないだけで死んじゃうって言ってたもんね(^_^;)』

この返信に二度と既読が付く事はなかった。

次の日にリョカピの家に行き、玄関の靴棚の上に置かれている鳥籠と餌の穀物を見つけた。

『やぁ、ピーちゃん。』

小鳥はピィピィと可愛らしく鳴いた。

リョカピの小鳥の名前は何回も聞いたはずなのに、全然思い出せなくて私は勝手に安直なピーちゃんという名前で呼んだ。

水を換えるために部屋に入り水道の蛇口をひねった。

1Kの質素だけど綺麗なマンション。数年前に誕生日会をリョカピの家でやったっけな。楽しかったな。

ふと、気配を感じ部屋を仕切っているドアを見る。

人の家を探索するようなことは良くないと思いつつドアを開ける。

妙に片付いた、物のない部屋だった。

リョカピの部屋って、こんなミニマリストみたいな質素な部屋だったっけ??

何とも言えない、妙な胸のざわつきを感じた。

『リョカピ、いるの??』

窓の方に行こうとして右側にある半開きのクローゼットにふと目をやると、そこにリョカピがぶら下がっていた。

そこから先の事はあまり良く覚えていない。

人はあまりにビックリすると本当に声が出ないものだと知った。

断片的に覚えているのは、震える手で警察に電話をして鳥籠を持って外に出た事。

今思えば真っ白な頭で救急車ではなく警察に電話をした自分は酷い奴の様だが、どう見てもリョカピは生きていなかったように思う。

あの時、急いでリョカピをおろしていたら、もしかしたら助かっていた…なんてことは絶対になかったけど、そうしなかった自分は臆病で薄情だと今は思う。

おろすなんて考えられなかった。

力なくだらりとしたあの姿は、もう生命を微塵も感じなかった。

リョカピの、顔を見るのが怖かった。

私は何故か鳥籠を抱えながら玄関の外で警察が来るまで崩れるようにして座っていた。

息をするのが、やっとだった。

その間にも小鳥はピィピィ鳴いて、大きくて真ん丸な黒い目をキラキラさせながらこちらを見ていた。

夜には自宅に帰れたけれど、私はそのまま小鳥を持ってきてしまった。

あまりに気が動転していて、でも頭の片隅で『1日餌をやらないと死ぬ。』という言葉が強く残っていてその場に残しておけなかった。

リョカピの家族に渡せばよかった。

でも、どうやって連絡を取ろう?もう家に帰ってきてしまったし、彼女の家族の連絡先なんて知らない。

どうしよう、大袋に入った餌を持ってくるのを忘れてしまった。

明日は会社を休んですぐにこの子の餌を買いに行こう。鳥の餌って普通のペットショップにあるのかな?

あぁ。

…どうしてこんな事になってしまったんだろう。

リョカピが死にたいって言った時に、もっと話を聞いてあげればよかった。

一緒にいてあげればよかった。そうすれば、こんな事にはならなかったかもしれない。

あんなに仲良しだったキラキラした時代を、私はどうして忘れてしまったのだろう。

でも息をするように死にたいと言う彼女に、私の感覚は麻痺してしまっていた。

だって、本当に死ぬなんて思っていなかった。ごめんね、ごめんね、許して…

正直、彼女の死にたい詐欺にうんざりしている自分がいた。

一緒に過ごした楽しい思い出はどんどん薄くなっていき、ここ数年はずっと鬱病の人とのしんどい関係でしかなかった気がする。

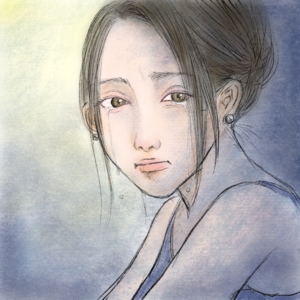

出会った頃の彼女はとても綺麗で聡明で、明るく朗らか、とにかく素敵な人だった。

でもその数年後に彼女は病気になって、誰も彼女を救えなかった。

私だって頑張った。夜中に泣きながらかかってくる電話に何時間も付き合ったし、死にたいを羅列するラインも真剣に向き合って返した。

でも1年、2年と経つうちにこちらがしんどくなってきてしまったのだ。

私が好きだったリョカピは、あの時の明るくて元気なリョカピなのにな。なんて思うようになった。

そして次第にラインも未読スルーで3日後に返信とか、夜中の電話も『ごめん!寝てた!』で済ますようになっていった。

あんなに仲良しだったリョカピは、もう別人の様だったからだ。

160㎝ほどある身長に対し38㎏とガリガリのやせ細った手足や、血管の浮き出る白すぎる体。頬はこけ、5歳位年上に見えた。

上品で綺麗なみんなの憧れだったリョカピは、幽霊のようになっていた。

彼女は助けを求めていたけれど、私はどう頑張っても助けてあげられなかった。

でも、本当にそうか?頭の中で色んな疑問や言い訳がぐるぐるしている。

一番引っかかったのが、子供のように大切にしていた小鳥に餌をあげて欲しいという人に自分が選ばれたからだ。

他の誰でもない、私。

リョカピの家庭は複雑で両親や兄弟と疎遠なのは知っていた。

でも、最後に血のつながらない赤の他人の私を小鳥の後見人として選んだ。

彼女はもしかしたら家族よりも彼氏よりも、私を頼っていたのではないだろうか?

そう思うと、小鳥を誰にもに渡せなかった。

彼女の意思に反する事をすると、何だか良くない事が起きそうで怖いという感情も薄っすらとあった。

だってリョカピは、どんな事もきちんと良く考えて行動する子だったから。

『鳥って意外と賢いんだよ。ちゃんと愛情をかけないとそれが分かっちゃうの。犬や猫みたいにちゃんと人間の感情を読み取れるんだよ。』

リョカピがよく言っていた言葉。

疎遠になっていたリョカピの家族は、愛情を持って小鳥を育ててくれるだろうか?

リョカピは家族から愛情を受けたと感じられなかったから我が子同然の小鳥を託さなかったのではないだろうか?

既読の付かなかったLINEから察するに、もし私が来なかったら、その時はきっと小鳥も餓死していたはずだ。

私以外の人の手に渡るのなら心中するつもりだったのだろうか?それとも単純に私の考えすぎなのか。

小鳥は何も知らない無邪気な可愛らしい顔で小首をかしげこちらをのぞき込んでいる。

その真っ黒で大きな目があまりにも澄んでいて綺麗で、リョカピと初めて会った時の事を思い出した。

彼女は真黒な14.5㎜のカラコンを付けていた。

白目はほとんど見えず黒目がちでうるんだ漆黒の瞳はガラスの様だった。

腰まであるストレートなロングヘアーをなびかせ、そのほっそりとした真っ白な体によく似合う群青色のドレスを纏っていた。

あの時の彼女の輝く瞳と、この小鳥の目はよく似ていた。

『けーいちゃんっ♪』

あの声をもう二度と聞く事がないのかと思うと、自然と涙が止まらなくなった。

こんな事になるのなら、こんな事になるのなら、もっと、もっと、、、

助けてくれなかった復讐として、リョカピは小鳥を私に託したのかもしれない。

この小鳥を見るたびに私は救えなかったリョカピを思い出し苦しくなるし、何も知らず親を失った小鳥に無邪気に見つめられる事でまた苦しくなる。

私は何もしていないのに。

いや、何もしなかったからこんな仕打ちを受けているの??

振ら下がったリョカピの姿が目に焼き付いて離れない。

私も精神を病んでしまいそうだ、ていうか多分もう病んでいる。

薄い影のような華奢過ぎるリョカピの姿が目に焼き付いて離れない。

『けいちゃん、今度はあなたの番だよ』

そう言われているような気がした。

***

おしまい。

コメント