※このお話はフィクションです。

大好きな海に溶けて消えてしまいたいと思った女の子のお話。

***

23歳だった私はその日、死のうとしていた。

理由は何だったかよく覚えていない。

でも、とにかくこの世界に疲れ切ってしまっていた。

何も考えたくなくて、何もしたくなかった。

死にたいとかそんな事じゃなくて、生きている日々がだるかった。

これから先も頑張らなくてはいけないのかと、先の見えない何十年も続きそうな『生きる』という努力に絶望していた。

だから単純に全てを終わりにしたかった。

目を閉じれば目の前の景色がなくなって真っ暗になるように、何も見えないし続きのない状態にしたかった。

『大人になると色んな事があるよ。でも頑張って生きていくんだ』みたいな薄っすらとした無味無臭の何も胸に響かない事を誰かが言っていたけれど。

いってしまえば私はすでに、物ごごろついた時からずっと死にたかった。

死にたいと言うか、消えたかった。

なんかもう全てがとにかくとにかくだるくて。

どうして23歳の夏だったかと言うと、お金も時間もあって尚且つ8歳の頃と同じ気持ちだったから。

なんかもういいかなと思ってしまった。

貯金は700万近くあった。お葬式も十分に出せるしもういっか。と。

お金は十分にあったのに、私は欲しいものが何もなかった。

やりたい事も、行きたい場所も、会いたい人もいなかった。

正確には、会いたい人にはこんな気持ちを話して助けを求めたところで困らせてしまうだけだと思った。

特に何の贅沢もせず、私は電車を乗り継いで想い出の海に来た。

8月の終わり、まだ蒸し暑い良く晴れた日の夜だった。

いつかの一時の親友とこの入り江を見つけ、それ以来ここは私の秘密の場所だった。

立ち入り禁止の看板が立てられ、とても太いチェーンがぐるぐる巻きにしてある防空壕のトンネルの先にある秘密の入り江。

このトンネル自体が、うっそうと茂る林の中にあるので普通の人は見つけられない。

でもその先には、人が入れないからこそ守られているとても美しい海があった。

防空壕になっていたトンネルには電気が一つもないので、私は持ってきたランタンで道を照らした。

誰もいない、幽霊でも出そうな暗いトンネルの中を、自分の足音がペタペタと響き渡った。

怖がりな私なのに、この日は何の感情もなかった。

トンネルを抜け海を目の前にした時、『あぁ』と思わず声が漏れた。

私はゆっくりと海に入った。少し冷たい位の水温だった。

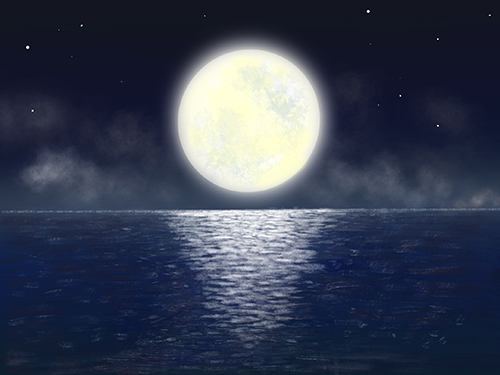

満月がとても美しく輝き、あたり一面を照らしていた。

月の光で波打つ海が優しくゆらゆらと輝いていた。

心地よい波の音と、セミの鳴く声が小さく聞こえた。

なんて綺麗で静かな夜なんだろう。

こんな日にここで死ねるのかと思うと、何も怖くなかった。

むしろ、少しロマンティックで現実味がなかった。

ざぶざぶと沖に向かって進み波に身を任せていると、いつの間にか足が付かないところに来ていた。

『あぁ、やっと死ねる。』

そう思ってふと岸の方を振り返った。

持ってきた荷物が沖から見て分かるくらい、その日は月の光が強かった。

それから仰向けになり、ゆっくりと海を漂っていた。

さよなら、みんな。さよなら、さよなら。

***

どのくらい時間が経っただろうか。

心地よかったはずの水の中がとても寒く、吐き気が襲ってきた。

寒い。さっきまであんなに心地よかったはずなのに。

震えが止まらず、急に心細くなった。

そして大切な事を忘れていたのを思い出した。

睡眠薬を飲み忘れたのだ。

これじゃあ意識がずっとあるまま苦しい思いをするのではないか…?

そして、ふっと岸の方を見た。

さっきまで見えていた荷物はおろか、岸が物凄く小さくなって今にも消えそうになっていた。

どこに浜辺があったのか、あと数分遅かったら方角すら分からなくなりそうな位、私は沖に流されていた。

もうどんなに頑張っても岸までたどり着けそうになかった。

その瞬間、急に私は怖くなった。

もしかしたら、とんでもない間違いをしてしまったのかもしれない。

血の気が引いていくのが自分でもわかった。

ヒュッと、喉の奥から息が漏れ、自分の心臓がバクバクしている事に気が付いた。

あんなに全てを終わらせたかったはずなのに、この恐怖心は私に『やっぱり生きていたい。』と思わせた。

その瞬間、後ろから

『もう戻れないよ。』

と、声がした。

ビックリして振り返るとそこには信じられないくらい大きな月が迫っていた。

眩しくて、私は息を飲み、人生で一番きれいで怖い物を見たと思った。

声の主は、月だったように思う。

次の瞬間、私は岸に向かって一目散に泳ぎ出した。

ありったけの力を振り絞って。

腕が痺れても、海水を飲み込みまくっても、泣く事すら忘れて必死に泳いだ。

それでも岸は遠く、大きくゆっくりと揺れる波に全く敵う気がしなかった。

あんなに穏やかに見えた海は、沖に行くほど大きく揺れていて泳いだところで全く進める様子もなかった。

どうしよう。

喉からは後悔の念の様な『あ、あ、』という嗚咽しか出ない。

こわいこわいこわい。

戻りたい。生きていたい。

人生で初めて、こんなに生きたいと思った。

思えば今まで大きな病気もせずに生きている事が当たり前だった。

それが自ら死を招いた直後、死を垣間見た時に、生きたいと気付いてしまった。

でも、もう遅い。

『戻れないよ。』という声だけが頭の中でこだました。

何度も、なんども。

全く聞き覚えのない男なのか女なのかも分からないような抑揚のない声が、凄く恐ろしかった。

人生で一番何かに集中して、強く願って、意志を持って動いた。

恐ろしさと寒さと疲れで息がどんどん苦しくなったが、それでも手も足も止めずに泳いだ。

頭の中で今までの楽しかった事や嬉しかった事が沸騰する湯のあぶくのように溢れ出した。

両親がくれたクリスマスプレゼント、幼い頃家族で行った夏休みの旅行、親友が祝ってくれた誕生日、恋人と初めてキスをした日。

色んな事で頭はいっぱいで、体とのバランスが上手く取れない。

私は爆発してしまいそうだった。

過呼吸と手足のしびれ、海水を飲み過ぎて吐きながら私は意識を失った。

***

酷い頭痛と暑さで目が覚めた時はもう朝日が昇っていた。

どうやって岸にたどり着けたのかは分からなかった。

ただの海流のせいで流されて岸までたどり着けただけかもしれない。でも私は神様が助けてくれたと思った。

鉛のように重い身体を引きずるようにして私は車道まで歩いた。

道路に倒れるようにして座った私は、もう一歩だって歩く事は出来なかった。

セミはまだかすかに鳴いている。

目の前に広がる山と田んぼの鮮やかすぎる緑色を見た時、私は何だか涙が出てきた。

一番最初に通った車に助けを求めよう。

こんな辺鄙なところに車なんて通るのか疑問だけど、道路があるのだから1台くらいは通るだろう。

そして今日からは一生懸命、精一杯生きよう。

今後絶対に死にたいなんて言葉を口にしないと心に決めて、私はみすぼらしい姿で車が通ってくれるのを一人じっと待った。

***

おしまい

***

コメント